在17日于北京举行的“千年古县·龙川”颁牌仪式上,龙川县县长何伟强代表县委县政府接收“千年古县”牌匾。

8月17日,联合国地名专家组中国分部在北京举行颁牌仪式,联合国地名专家组中国分部主席、中国地名研究所所长刘保全代表联合国地名专家组中国分部、地名文化遗产保护专家委员会宣读了认定证书,并向龙川县颁发了中国地名文化遗产“千年古县”牌匾,龙川成为广东省继增城、四会、东莞之后获联合国地名专家组中国分部认定的第四个“千年古县”。

龙川县县长何伟强代表龙川县委、县政府前往北京,接收“千年古县”牌匾。

据悉,2009年12月1日,国家民政部地名研究所在北京召开“千年古县”评审会议,来自北京大学、中国社会科学院以及文物保护等部门的中国地名文化遗产专家,认真听取了龙川县的申报工作汇报和联合国地名专家组中国分部专家在龙川进行前期认证和调研情况汇报。与会专家认为,“龙川”一名已传承2220多年,历史悠久,文化底蕴深厚,特别是以佗城、越王井为物质载体的历史文化遗存独具亮点,凝聚、积淀了丰富的地名文化内涵,是珍贵的地名文化遗产,值得重点保护和发扬光大,同意认定龙川县为“中国地名文化遗产——千年古县”。

刘保全希望龙川县以获得“千年古县”殊荣为契机,进一步提高全县人民对“龙川”地名文化的珍爱意识,激发全县人民热爱家乡、建设龙川的积极性;抓住机遇,多形式扩大宣传,让有着灿烂历史文化的龙川走向世界。

何伟强说,龙川县荣幸被联合国地名专家组中国分部授予“千年古县”牌匾,这是龙川县92万人民的盛事喜事。今年11月,第23届世客会将在河源举行,龙川县作为重要分会场,将邀请世界各地的客家宗亲和专家学者到龙川参观考察,对赵佗与客家文化进行学术研讨。这将为龙川县保护和开发历史文化资源提供良好的机遇,为经济社会又好又快发展起到积极的推动作用。

何伟强表示,龙川县将以获得“千年古县”为契机,深入贯彻落实科学发展观,从弘扬地名文化和文物保护等方面入手,系统地整理历史文化遗产,提升文化软实力,进一步把赵佗古城打造成为岭南优秀历史文化旅游胜地,擦亮“千年古县”牌子,提升知名度和美誉度,让世界进一步认识“千年古县”龙川,让“千年古县”龙川更好地走向世界,吸引更多的国内外旅游者和投资者,推动旅游产业的发展,加快县域经济的腾飞,加快建设“富裕、人文、和谐、秀美”的新龙川。

延伸阅读

龙川,一个与龙有关的命名

据裴渊《广州记》:本博罗县之东乡,东龙穿地而出,即穴流泉,因以为号。据《南越志》:“县北有龙穴山,舜时有五色龙,乘云出入此穴。”县名由此。这是先人对“龙川”之地名的诠释。

位于广东省东北部的龙川县,始设于秦始皇三十三年(公元前214年),赵佗为首位县令,至今有2224年的历史。龙川地理位置优越,地处东江、韩江上游,东与兴宁市、梅州五华县接壤,南与东源县相连,西与和平县毗邻,北部与江西省定南县、寻乌县交界。总面积3089平方公里,总人口92万。

而今,龙川已经是一个具有2224年历史的千年古县,也是一个久负盛名的客家地区。有史记载,新石器时代龙川已有人类活动。周初,县境属藩服;春秋属南越;战国属楚,号百越。秦始皇三十三年(公元前214年)平定南越始置龙川县。从置县之初的疆域辽阔,到后来的多次分置新县,但均保留龙川县名或州名。新中国成立后,龙川属东江行政委员会,1952年属粤东行政专员公署,1956年属惠阳地区专员公署,1959年属韶关地区专员公署,1963年恢复惠阳地区专员公署,龙川属之。1988年,成立河源市,龙川隶属河源市管辖至今。

龙川,一个与赵佗紧密相连的县

秦始皇三十三年(公元前214年),秦始皇派任嚣、赵佗率兵平定岭南,设南海郡置龙川县,由赵佗担任龙川县令,今为全国保留最古县名的县份之一。

赵佗是秦统一岭南时的重要将领,任南海郡治下龙川县首任县令,治理龙川六年多,政绩卓著。当秦末各路诸侯纷起之时,南海郡尉任嚣将职权交给赵佗。赵佗起兵兼并桂林郡和象郡,自称南越武王,建立岭南第一个封建王国南越国。在龙川设县而治,龙川是广东最早立县的四个古县之一。赵佗是岭南文化的开启者,在物质生产上,结合岭南特殊的地理和环境,倡导农业、畜牧业、养殖业、手工业和交通运输业等方面的多元发展,商业气息一直很浓厚。在制度文化上,倡导封建制占主体,同时容纳越人首领担任要职,与各越族治理方法并举,鼓励汉越通婚等,“和辑百越”包含了各种制度上的兼容和融合。在精神文化上,在传播和普及中原文化的同时,结合百越文化的优点,发展出各种有异于中原文化的品质,如水文化、海洋文化等品质。

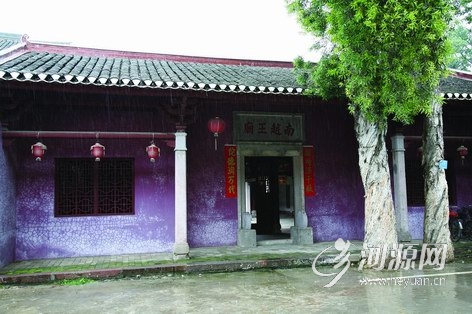

赵佗在南越国统治期间历史文化功绩很多,有赵佗故城、赵佗故居遗址、南越王庙、越王井等史迹可考证。

赵佗故城,今亦称佗城。佗城原名龙川城,始建于秦始皇三十三年(公元前214年),距今已有2224年历史。自秦代至新中国成立前夕,除南朝陈时县治一度北迁外,历代龙川县治都设于龙川城。南汉至元的循州州治也设置在龙川城,故这个时期的龙川城也称为循州城。20世纪40年代,为纪念首位县令赵佗,龙川城改称佗城。1949年龙川县解放,县城从佗城迁往老隆。

佗城是一座典型的文化古城,秦时古城墙、越王井、赵佗故居、马前岗等遗址;唐代的正相塔;宋代的循州治所;明清时代的城隍庙、越王庙、(学宫)孔庙、东河、仙塔桥、新塔、考棚等旧址以及众多的客家古村落、古建筑,保存有客家山歌、龙川杂技等非物质文化遗产。赵佗故城,素有“秦朝古邑、汉唐名城”,“珠江东水开端、岭南古县第一”之称。1991年佗城被省政府定为首批(11座)省级历史文化名城之一。

龙川,一个客家文化萌芽发展的地方

秦始皇三十三年,赵佗率大军平定岭南并设县而治。也就是从那时起,客家文化也随赵佗大军从中原南下并在这里萌芽。历经2224年的传承弘扬和发展演变,形成了今天独特的客家古邑文化。

据《史记·淮南衡山列传》记载,公元前214年赵佗向秦始皇“求女无夫家者三万人,以为士卒衣补。秦皇帝可其万五千人”。这是历史上最早南下的一批客家先民。以后随着战乱和灾荒,特别是晋朝“永嘉之乱”时期和唐末“黄巢起义”时期,客家先民多次从北南迁,辗转流徙,历尽艰辛,最终定居于龙川。这些迁入龙川的客家先民,与当地土著越人杂处,在生活、生产上相互影响,逐渐形成了“刻苦耐劳、团结互助、勤勉好学、开拓进取、爱乡爱国”的客家精神。

龙川是一个纯客家地区,反映客家文化的民居、礼教、歌舞、美食、方言、风俗,都很有特色。

特别值得一提的是,佗城的姓氏宗祠文化。佗城镇现有人口不过5万,但该镇却有179个姓氏;而仅有2000多人口的佗城村就有140个姓氏,素有“中华姓氏第一村”之称。另外,宗祠众多,虽经2000多年的历史变迁,大部分宗祠损毁,但佗城如今尚存有五六十个古老宗祠,村子里每一条大街小巷,总能找到一两座隐藏在民宅之间的古老宗祠,成为历史文化名城佗城一道亮丽的风景线。中山大学中文系教授黄伟宗在考察佗城时认为:“这些姓氏宗祠,不就是这批大军在此安居、繁衍子孙后代的历史见证吗?这不就意味着这些姓氏的人是由此进入岭南,并远至海外各地的吗?这个发现,还意味着已被公认的从唐代开始的南雄珠玑巷移民史,还可以因此提前近千年。由此,这里又具有开创岭南文化的历史意义。”

南越王庙 刘伟东 摄

粤公网安备 44160202000112号

粤公网安备 44160202000112号