河源市生态环境局

河源市生态环境局

第一章 生态环境状况

一、大气环境

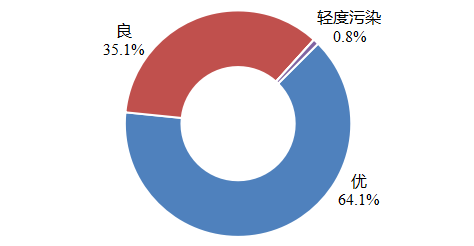

2023年,河源市环境空气质量各项污染物年度浓度值均达到国家环境空气质量二级标准,城市环境空气质量综合指数为2.52,达标天数362天,达标率为99.2%,其中优的天数234天、良的天数128天、轻度污染天数3天,无中度及以上污染状况,详见图1。环境空气优良天数比例(AQI达标率)全省排名第二。

图1 2023年城市环境空气优良天数比例

(一)城市环境空气

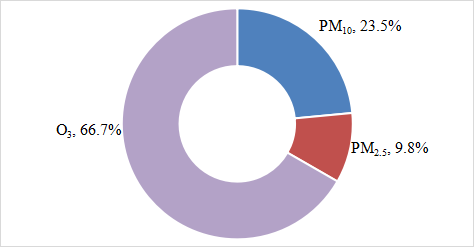

城市可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)年均浓度分别为38微克/立方米、20微克/立方米,达到省下达的年度考核目标要求(PM2.5为23.2微克/立方米)。主要空气污染物为臭氧(O3-8h)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5),其作为每日首要污染物的比例分别为66.7%、23.5%、9.8%;其中超标首要污染物为臭氧(O3-8h)和细颗粒物(PM2.5),比例分别为66.7%和33.3%。详见图2。

图2 2023年城市环境空气首要污染物比例

各县(区)空气环境综合指数范围在2.05~2.73之间,空气质量达标天数比例在99.2%~99.7%之间。详见表1。

表1 2023年河源市环境空气质量状况

1.二氧化硫浓度

城市环境空气二氧化硫(SO2)年均浓度为5微克/立方米,同比上升1微克/立方米,升幅为25.0%,达到国家一级标准;各县(区)SO2年均浓度范围为5~8微克/立方米,均达到国家一级标准。

2.二氧化氮浓度

城市环境空气二氧化氮(NO2)年均浓度为15微克/立方米,同比下降1微克/立方米,降幅为6.3%,达到国家一级标准;各县(区)NO2年均浓度范围为7~18微克/立方米,均达到国家一级标准。

3.可吸入颗粒物浓度

城市环境空气可吸入颗粒物(PM10)年均浓度为38微克/立方米,同比上升7微克/立方米,升幅为22.6%,达到国家一级标准;各县(区)可吸入颗粒物(PM10)年均浓度范围为28~39微克/立方米,均达到国家一级标准。

4.细颗粒物浓度

城市环境空气细颗粒物(PM2.5)年均浓度为20微克/立方米,同比上升2微克/立方米,升幅为11.1%,达到国家二级标准;各县(区)PM2.5年均浓度范围为16~22微克/立方米,均达到国家二级标准。

5.臭氧浓度

城市环境空气臭氧(O3-8h)第90百分位数为120微克/立方米,同比下降22微克/立方米,降幅为15.5%,达到国家二级标准;各县(区)O3-8h第90百分位数范围为105~119微克/立方米,均达到国家二级标准。

6.一氧化碳浓度

城市环境空气一氧化碳(CO)第95百分位数为0.8毫克/立方米,同比下降0.2毫克/立方米,降幅为20.0%,达到国家一级标准;各县(区)一氧化碳(CO)第95百分位数范围为0.8~1.0毫克/立方米,均达到国家一级标准。

(二)城市降水

2023年城市降水pH值范围为7.20~8.30,平均值为7.58,酸雨频率为0,城市降水pH均值同比上升了0.55个pH单位。

二、地表水环境

2023年全市主要江河断面水质总体保持优良,东江干流和主要支流水质保持在国家《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅱ类标准,地表水考核断面综合指数保持全省第一。

(一)饮用水源及重点湖库

全市8个县级以上集中式生活饮用水水源地水质均为优,达标率为100%。其中,城市集中式饮用水水源地新丰江水库水质为Ⅰ类,白溪水库等7个县级集中式饮用水水源水质为地表水Ⅱ类。湖库富营养化监测结果表明,2023年新丰江水库水体富营养化程度属贫营养,枫树坝水库水体富营养化程度属中营养。

(二)国控地表水

全市7个国控断面水质状况为优,达标率为100%。其中,“新丰江水库”和“枫树坝水库”断面水质均达到地表水Ⅰ类,水质状况为优;“龙川城铁路桥”“东江江口”“浰江出口”“榄溪渡口”4个断面水质均达到地表水Ⅱ类,水质状况为优;“莱口水电站”断面水质达到地表水Ⅲ类,水质状况为良。

(三)省考地表水

全市10个省考(含7个国控)断面水质状况为优,优良率为100%,其中,“新丰江水库”和“枫树坝水库”断面水质均达到地表水Ⅰ类,水质状况为优;“龙川城铁路桥”“东源仙塘”“东江江口”“浰江出口”“榄溪渡口”“隆街大桥”“石塘水”7个断面水质均达到地表水Ⅱ类,水质状况为优;“莱口水电站”断面水质达到地表水Ⅲ类,水质状况为良。

(四)省界河流

全市2个跨省界断面水质状况为优,达标率为100%。2个跨省界断面均为与江西省交界断面,分别为“寻乌水兴宁电站”和“定南水庙咀里”断面,均达到Ⅱ类水质目标,水质状况为优。

(五)市界河流

全市3个跨市界断面中有2个断面水质状况为优,1个断面水质状况为良,优良率为100%。3个跨市界断面分别为:与梅州交界的“莱口水电站”断面、与惠州交界的“江口”断面、与韶关交界的“马头福水”断面。其中“江口”和“马头福水”断面水质均为地表水Ⅱ类,水质状况为优;“莱口水电站”断面水质为地表水Ⅲ类,水质状况为良。

三、声环境质量

2023年河源市声环境质量功能区噪声昼间点次达标率为87.5%,同比上升10个百分点;夜间点次达标率为80.0%,同比下降5个百分点。全市区域环境噪声昼间平均等效声级为55.5分贝,同比上升0.9分贝,总体属于“一般”的水平。全市道路交通噪声昼间平均等效声级均值为67.8分贝,同比上升4.2分贝,总体属于“好”的水平。

各县(区)区域环境噪声昼间平均等效声级在53.4~58.6分贝之间,其中和平县、龙川县、连平县属于“较好”的水平;源城区、东源县、紫金县属于“一般”的水平;各县(区)道路交通噪声昼间平均等效声级在61.8~68.5分贝之间,源城区属于“较好”的水平;其他县(区)均属于“好”的水平。详见表2。

表2 河源市区域、交通声环境质量等级划分情况表

第二章 措施与行动

2023年,河源市生态环境系统认真落实党中央、国务院关于生态环境保护的决策部署和省、市工作要求,全面贯彻落实党的二十大精神和习近平生态文明思想,紧扣省委“1310”具体部署,锚定高质量发展首要任务,深入打好污染防治攻坚战,水环境质量、空气质量分别排名全省第1、第2,生态环境状况指数、生态质量指数连续12年保持最优等级,万绿湖入选生态环境部第二批“美丽河湖优秀案例”并得到部领导批示肯定,我市在全省环境保护责任暨污染防治攻坚战成效考核中获得“优秀”等次,以高品质生态环境质量支撑高质量发展。

一、生态环境质量状况

(一)水环境质量领跑全省。2023年,我市水环境质量全省排名第一,10个国考省考断面水质达标率、优良率均为100%,县级以上集中式饮用水源水质达标率为100%。东江干流和主要支流水质保持在国家《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅱ类标准。“新丰江水库”和“枫树坝水库”断面水质均为优,新丰江水库水体富营养化程度属贫营养,枫树坝水库水体富营养化程度属中营养。全市2个跨省界断面、3个跨市断面水质优良率100%。

(二)空气质量排名全省前列。2023年,我市空气质量优良率(AQI)为99.2%,排名全省第二;环境空气质量6项污染物指标均达到国家二级标准,其中PM2.5均值浓度为20微克/立方米,自2019年以来稳定优于世卫组织第二阶段标准(25微克/立方米)。

(三)土壤和农村环境质量总体良好。2023年,开展了224个省控点土壤监测和10个村庄环境质量监测、4个国考点位地下水监测,土壤环境质量保持优良,农村环境综合状况为优,地下水水质稳定达标。

二、主要工作措施和成效

(一)系统治污,碧水保优成效明显。认真贯彻落实省委书记黄坤明同志调研指示要求,印发实施《新丰江水库水生态环境保护工作方案》。扎实推进新丰江水库水质保护立法工作,草拟《河源市新丰江水库水质保护条例》送审稿。推进考核断面水质达标攻坚,组织实施“莱口水电站”“榄溪渡口”“浰江出口”等重点国考断面水质提升技术支撑工作,系统谋划部署水生态环境保护综合治理工程措施,巩固提升国考省考断面水质。完成49个省级重点流域问题入河排污口、96个专项行动问题入河排污口整治任务,达到年度目标要求。加强饮用水水源保护,持续推进东江饮用水水源保障工程、集中式饮用水水源地规范化建设。争取省东江流域生态环境保护财政激励机制落地,充分利用2.96亿元省级财政生态激励资金,推动建设一批东江水质保护重点工程。

(二)精准应对,蓝天保卫铿锵有力。以多源共治为着力点,实施“双减双控”,统筹落实“管车、降尘、治污、禁烧、控放”等措施,开展污染天气应对4次共24天;推进工业源、移动源、面源整治,完成23家涉VOCs企业低效治理设施、23台天然气锅炉低氮燃烧改造和VOCs排放量3吨以上企业分级任务;处置“黑烟车”、超标排放机动车168辆,完成21座加油站油气回收系统在线监控系统建设。持续宣传贯彻《河源市扬尘污染防治条例》,协调工地和道路扬尘、露天焚烧、餐饮油烟整治。

(三)分类施策,净土防御有序有效。强化土壤和地下水污染管控,督促重点企业完成隐患排查及自行监测,开展质量抽查和周边土壤监测。严格建设用地准入管理,完善建设用地土壤污染状况调查报告审查程序,印发《河源市农用地转重点建设用地土壤污染状况调查工作技术指引(试行)》,对土地使用权人提交的土壤污染状况调查报告组织评审,完成7个“双源”地下水点位调查和4个典型垃圾填埋场地下水环境状况调查评估。强化危险废物规范化管理,加快推进“无废城市”建设,持续开展打击非法倾倒固体废物专项督查,督促完成9条线索核查整改。加强危险废物、医疗废物规范处置督导,县级以上医疗废物无害化处置率100%。强化新污染物治理,完成首批102家企业化学物质环境信息统计调查工作。

(四)点面结合,乡村环境持续优化。完成年度65个行政村环境整治和2个农村黑臭水体整治任务。统筹推进乡村生态振兴,与东源县签订《共建生态振兴示范试点工作(2023-2025年)框架协议》。深入推进农业面源污染治理与监督指导试点,指导东源县有序推进国家级试点工作。深化“绿盾”自然保护地强化监督,有效遏制各类违法违规行为。协同推进农村生活污水治理,全市7039个自然村中有4361个村完成生活污水治理任务、治理率达61.95%。

(五)持续发力,督察整改有序推进。落实“清单式+项目化+责任制”管理,大力推进环保督察整改,扎实推进2023年整改任务,第二轮央督17项整改任务中已完成7项、按时序推进10项,225宗交办信访件全部办结。全面完成第一轮省督32项整改任务,圆满完成配合第二轮省督工作并办结164宗信访件。

(六)包容审慎,执法监管精准精细。落实“双随机、一公开”,聚焦重点流域、重点领域、重点行业,开展20多项专项执法行动,精准打击一批环境违法行为,办理的4宗案件入选省典型案例。紧盯“一废一品一库一重”,强化环境风险防范,积极推进环境应急“南阳实践”项目,扎实做好重大敏感节点期间的环境信访维稳工作,督促指导1家企业合法安全收贮Ⅳ类放射源12枚,2023年全市受理调处环境信访案件1223件、结案率为98.9%。持续推进污染减排和清洁生产审核,完成28家企业清洁生产审核验收。加强信息化监管,重点污染源在线监测数据传输有效率为96.3%。

(七)广泛宣传,生态理念深入人心。省市媒体发稿112篇次,制作宣传片(含短视频)12个,播放环保宣传标语、公益广告1000多条次,组织开展23场主题宣传活动、70多场次环保志愿服务活动,发放宣传资料3万余份,组织4家环保设施单位向公众开放18次,积极组织学习宣传《广东省生态环境教育条例》,广泛宣传生态文明理念。举办六五环境日2023年首届“环保杯”河源市区高校校友篮球羽毛球邀请赛,协同市文明办组织开展2023年河源市十大“最美生态环境工作者”评选活动,增强生态环境社会影响力。有序推进国家生态文明建设示范市创建,指导紫金白溪自然保护区成功申报省级环境教育基地。